Mir ist es egal, ob du es für wahrscheinlich hältst oder nicht. Ich will wissen, was wir dann machen!

Wahrscheinlichkeiten destabilisieren eine Gesellschaft.

Ich kann mich noch gut daran erinnern. Vor vielen Jahren kam eine Freundin zu mir und sagte mir, dass sie sich von ihrem Freund trennen wollte. Die Tonlage in ihrer Stimme verriet, dass ihr die Trennung Angst machte.

Also setzten wir uns hin und sprachen realistisch über das, was passieren könnte. Irgendwann kamen wir zu der Einsicht, dass das Schlimmste was passieren kann, ist, dass er die Trennung nicht aushält und sie aus dem Impuls heraus mit körperlicher Gewalt beeinträchtigt. Schweigen – Stille. Ich fragte sie: „Kannst du dir vorstellen, dass er dich umbringen würde?“ „Nein!“, sagte sie. „Vorstellen kann ich es mir nicht, aber das heißt noch lange nicht, dass ich damit richtig liege.“

Ein paar Tage später meldete sie sich bei mir, sie hatte sich ein wenig beruhigt und erzählte, dass sie sich das nicht vorstellen kann und ihn jetzt mit ihren Trennungswünschen konfrontieren wolle. Ich bat sie, dieser Situation aus dem Weg zugehe. Sie solle einfach ihre Tasche packen und in ein Frauenhaus gehen. Ohne die Konfrontation noch zu suchen. Sie sagte, sie habe so viele Jahre mit ihm verbracht, er habe eine faire Trennung verdient.

Natürlich ist die Geschichte nicht gut ausgegangen und sie landete im Krankenhaus. Trotz all der Symptome, die sein Verhalten und seine innere Einstellung verrieten und ihren guten Gründen, sich trennen zu wollen, verharrte sie in der Idee, dass am Ende doch alles gut wird.

Ich muss viel an diese Geschichte in den letzten Tagen denken. Wir sind an Tag 8 der russischen Invasion in der Ukraine und ich merke eine Veränderung. Während wir in den ersten Tagen uns noch direkt betroffen fühlten, veränderte sich in den letzten zwei Tagen die Stimmung. Von einem „Wir haben Putin überschätzt“ hin zu einem „Putin hat sich selbst überschätzt“, folge ich der Diskussion um die Möglichkeit und Unmöglichkeit einer nuklearen Auseinandersetzung.

Aber es fühlt sich seltsam weit weg von der Alltagsrealität an. Nicht weil ich mir es nicht vorstellen kann, sondern weil das Vorstellbare immer als nicht vorstellbar dargestellt wird. Solange bis Taten dazu führen sagen zu müssen: „Wir haben die Situation unterschätzt!“. Ich finde mich in einer angeblich modernen Gesellschaft wieder, der es wichtiger ist über Wahrscheinlichkeiten zu reden, weil mögliche Realitäten zu Panik führen könnte.

Unter diesem Einfluss eines ständigen medialen Aufputschens und Beruhigens kommen Dinge durcheinander. Solidarität zur Ukraine führt zu Menschenhass auf der anderen Seite. Es ist ein ständiges Hin und Her und dabei vermisse ich eine Sache so unendlich. Eine Sache, die jeder tut, der sich mit Herausforderungen auseinandersetzen muss: Über den eigenen Horizont hinaus denken. Es geht nicht um einen selbst, sondern um tatsächlich mögliche Optionen. Es geht darum, auf vielen Ebenen Wechselwirkungen im Auge zu behalten und auch darüber zu sprechen.

Es geht nicht darum, Unsicherheiten weg zu bügeln, in dem Unmöglichkeiten ihnen gegenüber gestellt werden, sondern es geht darum, offen und klar über mögliche Entwicklungen zu sprechen. In einem Interview mit der ARD sagte der Historiker Prof. Dr. Karl Schlögel: „Es gibt kein Happy End. Es gibt eine Geschichte, deren Ausgang abzuwarten bleibt.“

Markus Lanz sagte gestern wiederholt, ob es nicht an der Zeit währe sich nun ehrlich zu machen. Er würde nicht mehr glauben, dass wir so weiterleben können, wie bisher.

Und ich? Ich frage mich, warum es nicht möglich ist, ruhig und in Anbetracht der Dringlichkeit auf allen Ebenen auch über alle Ebenen zu sprechen.

Ich möchte nicht wissen, ob jemand es für wahrscheinlich hält, dass jemand anderes etwas tut. Ich möchte wissen, was wir tun können und werden, wenn jemand anderes etwas tut. Und da glaube ich, braucht es mehr als Talkrunden. Es ist das Erste, was Menschen, mit denen ich arbeite, lernen: Aufzuhören zu hoffen, dass alles gut wird und sich realistisch mit den Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen um die eigene Selbstwirksamkeit zu trainieren.

Warum gibt es keinen Ukraine-Krisenstab, der sich sachlich und ruhig mit den unterschiedlichen Szenarien öffentlich auseinandersetzt. Ich verstehe nicht, wie wir in Glaubensfragen kommen, wenn wir über Tatsachen reden.

Hier mal ein kleines Beispiel. In der Ukraine steht ein Atomkraftwerk. Ich durfte die letzten Tage lesen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass dieses angegriffen wird. Heute Morgen sieht die Situation anders aus. Wo bekomme ich jetzt die Informationen her, was im Fall der Fälle zu tun ist. Außer ich Google und versuche die Situationen selbst zusammenzuführen. Zuverlässige Informationen. Ich möchte nicht über Wahrscheinlichkeiten reden, sondern über Fakten entstehender Möglichkeiten. Ich möchte wissen, was zu tun ist oder was eben nicht zu tun.

Klar und deutlich wird auf politischer Seite nur gesprochen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Jedoch würde Klarheit im Vorhinein vielmehr Ruhe und Handlungskompetenz und damit zu weniger Meinungskleinkriegen in meinem Alltag führen. Dabei bringen Wahrscheinlichkeiten keine Beruhigung, sondern Unruhen und Glaubensstreit, wer am Ende recht hat. Wenn sich dann noch radikale Gruppe bestimmter Narrative bedienen, ist das Durcheinander komplett.

Jedoch stehen wir in der Zeitenwende genau vor den Herausforderungen, dass der Dualismus nicht die Ausrichtung sein kann, sondern immer alles passieren kann, was gedacht werden kann. Das wusste schon Dürrenmatt in seinen Physikern. Es geht nie darum, ob wir etwas für möglich oder unmöglich halten. Es geht darum anzuerkennen, dass es bestimmte Reaktionen und Wechselwirkungen geben kann, sich darauf vorzubereiten, um sich dann zu freuen, wenn diese Wechselwirkungen nicht eingetreten sind. Kompetenz durch Wissen.

Was machen wir als Gesellschaft? Wir münzen uns selbst gemachte Denkverbote auf, denn wir wollen keine Angst schüren. Die Angst und Unsicherheit entsteht jedoch dadurch, dass sich niemand mehr informieren kann und glaubt, dass nur die eine Wertung der Situation die einzig Richtige sein könnte. Es also nur eine Positionierung gibt und am Ende finden wir heraus, wer recht hatte. Wahrscheinlichkeiten formulieren sich immer aus dem Erfahrungshintergrund des Thesenerstellers, nicht aus dem Erfahrungshintergrund dessen, über den die Wahrscheinlichkeit formuliert wird.

Dabei geht es bei der Entwicklung von Lösungen von und für Herausforderungen immer darum, sich vor die Situation zu stellen und jede Möglichkeit mit einzubeziehen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Davon ausgehend werden in einer gefühlten Rückwärtskalkulation auch Unmöglichkeiten von grenzüberschreitenden Menschen mitbedacht. Nur daraus entstehen die Selbstbestimmung und die Möglichkeit, Symptome richtige einschätzen zu können, um später nicht sagen zu müssen: „Ich habe die Situation unterschätzt!“

Und so ist es für dich persönlich egal, ob du das Erreichen eines persönlichen Ziels für wahrscheinlich hältst oder nicht. Gehst du die nächsten logischen Schritte, dann wirst du das Ziel als Nebenfolge deines Weges erreichen. Und so ist es egal, ob wir das Verhalten von jemand namens Putin für möglich halten. Geht er die für sich logischen Schritte, wird er das Ziel so oder so erreichen – als Nebenfolge, weil er nicht aufhört und er selbst es für möglich hält. Daher ist es nicht wichtig, über Wahrscheinlichkeiten zu diskutieren, sondern über das, was passieren kann, damit die Menschen, die darauf Einfluss nehmen können, auch mit den realistischen Rahmenbedingungen arbeiten können.

So wäre jetzt innenpolitisch dringend die Herausforderung des aufkeimenden Menschenhasses gegenzusteuern. Sofortige kommunikative Gegenmaßnahmen gegen die Diskriminierung von russisch abstammenden Menschen, damit auch hier keine weitere Nebenfolge eines Weges dazu führen, dass die Destabilisierung und das Chaos unsere Werte weiter vor die Wand fahren.

Und am Ende geht es nie um Wahrscheinlichkeiten, sondern um Möglichkeiten, deren Wahrscheinlichkeiten man beeinflussen kann. Das macht am Ende den Unterschied, ob wir darüber sprechen müssen, uns vertan zu haben oder ob wir darüber sprechen können, alles getan zu haben!

So einfach geht menschliche Entwicklung, wenn wir sie ernst nehmen und nicht nur auf individualisierte Probleme anwenden. Können wir uns also auf Berichterstattungen einigen, die sich auf der Sachebene fokussiert darum kümmert, Menschen nicht aufzuhetzen oder Angst zu machen? Sondern im Wissen um diese unruhige Zeit die Menschen sich zusammenschließen und informieren, die mögliche Entwicklungen einordnen und sortieren? Können wir bitte dazu übergehen, das eigene Handeln dem Ziel der Aufklärung unterzuordnen. Der Aufklärung und nicht der Angstmacherei und anschließenden Beruhigung.

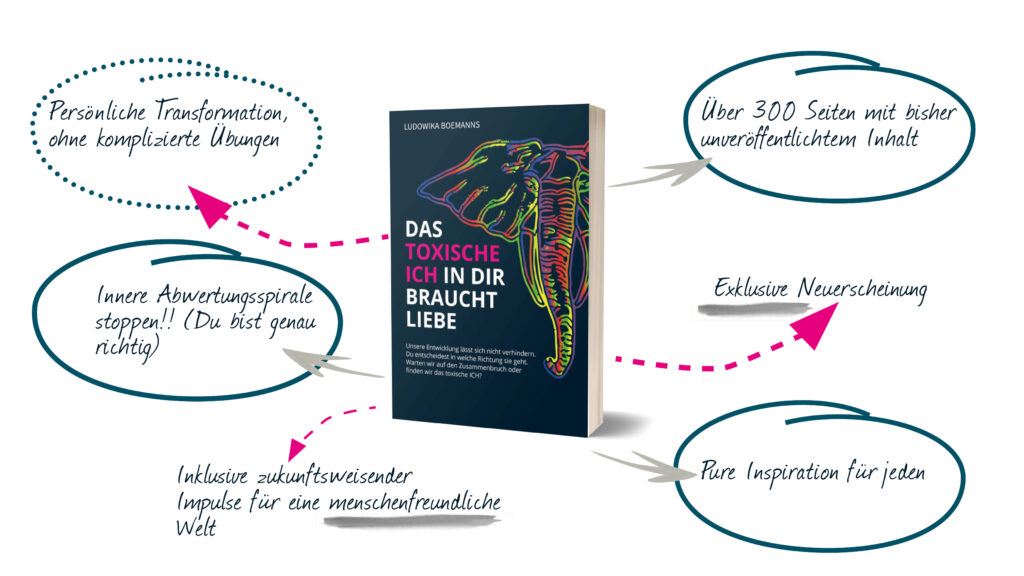

Ich dachte nicht, dass die Frage in meinem Buch, ob wir den Zusammenbruch wirklich zulassen, nun so schnell Realität wird. Dennoch mag ich dich einladen, weiterzulesen und weiter zu verstehen.